|

|

|

|

|

|

|

|

|

Con

uno spunto niente affatto originale, ma certamente di buona efficacia

didattica, accompagniamo chi legge alla visita di un immaginario campanile

ideale e

naturalmente a cio' che esso contiene:

un concerto di campane equipaggiate alla bolognese e suonabili

attraverso la ANTICA

ARTE CAMPANARIA BOLOGNESE .

ll campanile svetta superando notevolmente in altezza le altre costruzioni: evidentemente ciò è utile per la propagazione del suono delle campane alla maggiore distanza e questa è la sua funzione pratica, altrimenti legata al suo valore simbolico. Osservandolo, si notano comunque due ordini distinti: il fusto e - alla sua sommità - la cella campanaria. Già

avvicinandoci, noteremo che la torre - indipendentemente dal suo

proprio stile architettonico (aspetto del quale ci disinteressiamo

fin da ora e per il seguito) - mostrerà alcune

caratteristiche

che la allontanano dai campanili di altre zone geografiche. Oltre alla

struttura

snella, dalla sagoma slanciata e priva di esuberanti ordini intermedi,

la quale rimanda immediatamente all'occhio la cella campanaria, si

noterà una evidente singolarità: le campane non

si

vedono dall'esterno; esse infatti, a differenza di altri allestimenti

che prevedono il loro montaggio anche nella luce dei finestroni, sono

ben custodite nella loro cella difese da opportune imposte, al riparo

da intemperie e danni, in un ambiente quasi confortevole .

|

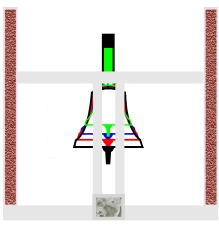

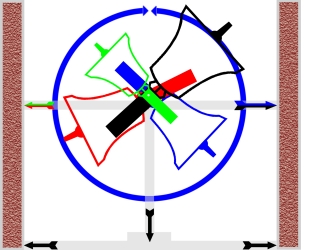

fig. 1 |

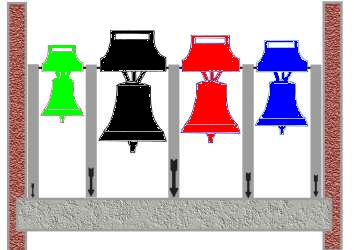

fig. 2

|

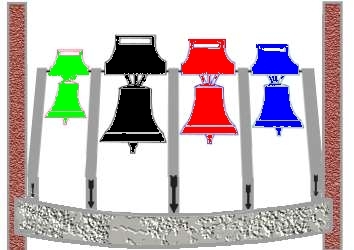

fig. 3

|

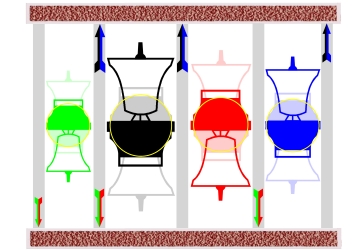

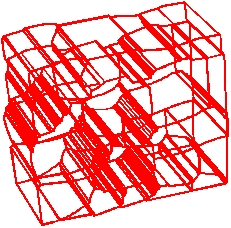

| Schema

allineamento (fig. 1) e sistemazione (fig. 2) di concerto

equipaggiatp alla bolognese con indicazione delle forze che agiscono

sulla trave e loro intensità, in istante statico ed

esagerazione

della deformazione della trave di supporto e sua influenza sulla

verticalità delle candele con realtivo riflesso

sull'allineamento dell'asse dei perni di rotazione nelle loro sedi

(fig. 3). Rappresentazione schematica delle forze generate dalle masse delle campane in istanti di fasi diverse: oscillazione (scappata e calata fig.4), rotazione (doppio in piedi fig.5), loro intensità e applicazione di esse alla struttura della torre campanaria, in vista prospetto laterale. |

fig. 4

|

fig. 5 |

|

L'onda, nella pratica, è la conseguente reazione dell'architettura del campanile, risultante delle forze trasmesse ad essa, dal movimento delle masse oscillanti e rotanti delle campane in azione: essa, di evidente natura ritmica e persistente durante la fase di suono, si riflette di ritorno sul moto pendolare delle campane, modificandone la regolarità del periodo; la sua forza può infatti opporsi a quella calibrata impressa dai campanari oppure sommarsi a questa, ma sempre contrastando la ritmicità del suono e lo sforzo per generarlo. Osservando una torre campanaria oscillare, anche considerevolmente, molti si chiedono se essa crollerà al suonare delle campane. Il saggio campanaro, forte della popolare esperienza, divertirà dicendo "No!, perché di torri rovinate al suolo, con strage di suonatori e astanti, non si ha notizia"; il tecnico annoierà con una lezione magistrale di scienze delle costruzioni per dire, in sostanza, lo stesso no. Proviamo a spiegare, senza tediare. Qualsiasi costruzione risente degli effetti diretti dei carichi e dei sovraccarichi impressi alla sua struttura: possiamo considerare come carico statico (o carico permanente) la forza della massa intera della costruzione che grava sul terreno e come carico accidentale (o sovraccarico) le forze gravanti derivate da eventi episodici e discontinui, come, ad esempio, persone, deposito di neve, forza del vento. Si può dire che il carico statico è permanente ed immutabile e che i carichi accidentali se anche cambiano, lo fanno molto lentamente nel tempo: salvo casi particolari si possono considerare quest'ultimi come agenti staticamente. Alti carichi cambiano però di valore rapidamente e persino bruscamente, come la pressione di una raffica di vento o le azioni un oggetto che cada sul pavimento o si sposti repentinamente come, per un campanile, le forze espresse dalla rotazione delle campane: tali carichi sono chiamati dinamici e possono essere estremamente pericolosi perché il loro effetto può essere molto maggiore di quello di carichi analoghi applicati lentamente. Gli effetti transitori e durevoli di un carico dinamico dipendono dalla variazione del carico nel tempo e ciò fa sorgere la domanda di quali carichi possono essere considerati statici o dinamici, con i loro diversi effetti che richiedono ovviamente progettazione e costruzione differenti. La risposta è che nessun carico variabile è mai statico o dinamico in sé: i suoi effetti possono essere statici o dinamici a seconda della struttura a cui il carico è applicato. Possiamo dire, semplificando molto, che tutto è molto meno complicato se abbiamo a che fare con carichi statici. La questione è determinare la reazione della torre campanaria in funzione della natura dell'azione della rotazione delle campane. L'immagine in fig. 7 descrive, in esagerazione grafica, lo spostamento dalla verticale di una torre in occasione della forza direzionale impressa dalla rotazione delle campane: tale spostamento è la deriva; sappiamo che è accettabile una deriva con valore fino a 1/500 dell'altezza dell'edificio. La torre è vincolata alla base dalle fondazioni; essa, sollecitata dalle forze F, tenderà a spostarsi dalla verticale (asse neutro a) nella direzione della forza, ruotando intorno il punto R essendo impedita alla traslazione orizzontale dalla reazione di taglio T del vincolo, fino a raggiungere nell'asse b, alla sommità, il punto di massimo spostamento +O in un senso per poi ripercorrere lo stesso percorso e raggiungere il punto di massimo spostamento -O, lungo l'asse b', nell'altro senso in un certo tempo: questo costituisce il periodo. Nel corso di questo periodo la costruzione subirà la compressione e la distensione ritmica delle strutture (le pareti del campanile) ortogonali alla forza impressa; inoltre il carico statico della torre (cioè il suo peso) in forza della rotazione intorno R tenderà a spostarsi alternativamente lungo l'asse della forza F provocando anche l'oscillazione S alternante verso l'alto e verso il basso del campanile. Inoltre la costruzione, essendo le campane di notevole diverso peso, ruotando imprimono forze diverse sulla larghezza delle pareti del campanile, generando così anche una torsione assiale della torre. Determinare se l'azione delle rotazioni delle campane costituisca un carico statico o dinamico dipende se il carico raggiunga il suo valore massimo e svanisca in un tempo molto più breve oppure molto più lungo del periodo di oscillazione del campanile. Sono carichi dinamici quelli che crescono e svaniscono in un tempo molto più breve del periodo; sono statici quelli che hanno valore massimo e minimo in un tempo molto più lungo del periodo. Vi sono carichi che, sebbene non varino rapidamente hanno effetti dinamici che aumentano non istantaneamente ma progressivamente nel tempo, cioè la risonanza: una delle sollecitazioni più pericolose alla quale può essere soggetta una struttura. Ma la risonanza è anche il fenomeno che consente alle pesanti campane di poter essere manovrate, fino a raggiungere la posizione a bicchiere, dalla forza di un solo campanaro: esse oscillano, analogamente a un pendolo, in virtù degli strappi relativamente modesti dell'uomo sul canapo. Se la campana pesa qualche quintale - come spesso è il caso - il campanaro, con un unico strattone non riuscirebbe a smuoverla. Ma se esso comincia a tirare con un piccolo strappo di un qualche chilo e prima di tirare di nuovo aspetta che la campana abbia terminata la sua prima breve oscillazione per poi continuare a tirare al ritmo delle oscillazioni sempre più ampie del bronzo, alla fine essa dondolerà liberamente fino a raggiungere la posizione a bicchiere. L'astuzia consiste quindi nel tirare il canapo all'inizio di ogni nuova oscillazione, cioè con intervalli di tempo uguali al periodo della campana, di modo che la forza applicata si sommi ad ogni strappo. Quando una forza viene applicata ritmicamente ad una struttura con lo stesso periodo di quello della struttura, si dice che la forza è in risonanza con quest'ultima. Le forze risonanti non producono grandi effetti immediatamente, come quelle d'impatto, ma i loro effetti aumentano persistentemente con il passare del tempo della loro applicazione e possono avere conseguenze catastrofiche |

|

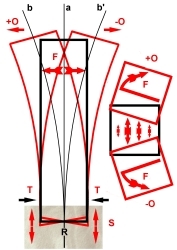

fig. 7 |

| Rappresentazione schematica della disuniforme distribuzione lineare ed intensità delle forze generate dalla oscillazione e rotazione delle masse delle campane e loro applicazione alla struttura della torre campanaria, in vista pianta (fig. 6); schema di dinamica flesso-torsionale della torre campanaria alla sollecitazione delle masse diverse e asimmetriche delle campane, distribuite singolarmente in istanti diversi (fig. 7; sx: prospetto - dx: pianta). |

Data

la natura discontinua ed irregolare, per quantità, delle

forze

impresse dalla rotazione delle campane alla struttura della torre

campanaria, si può comunque escludere l'insorgenza della risonanza ed

evitare così i suoi nefasti effetti. Nella realtà

infatti, le sollecitazioni alla struttura dovute alla rotazione delle

campane (si osservi la fig.

4),

sono costituite, in una prima fase e per un certo tempo (la

scappata),

dalla progressiva addizione delle masse delle campane oscillanti in

un verso, per contro contrastate dal contemporaneo cambiamento del

verso di applicazione di quelle che hanno già raggiunto il

loro punto morto e compiono l'oscillazione nel verso opposto, in un

moto alternante. Raggiunta che hanno le campane la posizione a

bicchiere, compiono, l'una dopo l'altra, un moto rotatorio lungo un

cerchio completo di 360° (fig.

5).

Quanto

a determinare la natura

statica o dinamica dei carichi

durate il suono, si può risolvere che normalmente essi

possono

essere considerati statici dato

che la

forza impressa alla torre campanaria, ortogonalmente al suo asse

verticale, dovuta alla rotazione delle campane e proporzionata alla

loro velocità angolare, cresce e decresce con un periodo

solitamente maggiore di quello del campanile.

La maestria del costruttore di un campanile ideale deve necessariamente tenere conto di ciò, ben sapendo che strutture troppo rigide provocherebbero prima o poi danni al sostegno ma, per contro se troppo flessibili, contrasterebbero alquanto l'azione dei campanari, fino anche ad impedirla. Campane, campanile e fondazioni devono essere, insomma, un tutt'uno organico e concorde. Così,

nella collina, dove si costruisce largamente con pietra naturale e il

substrato solido è affiorante, saranno più rari i

campanili che oscillano in modo considerevole: il materiale da

costruzione stesso, data la sua natura irregolare, contrasta alquanto

la propagazione delle onde di vibrazione e le fondazioni solide

contribuiscono alla immobilità.

Nella pianura, dove il mattone regna sovrano e il terreno è di origine alluvionale, ecco che si avranno facilmente campanili dall'ondeggiamento deciso, favorito dalla forma regolare del laterizio che ben diffonde le oscillazioni e dalla morbida consistenza del suolo. Grande

attenzione usi poi colui che si avventuri nell'edificazione di un

campanile di cemento armato - vista la particolare qualità

del

materiale - ma soprattutto conosca a fondo la tecnica dell'arte

campanaria bolognese per essere in grado di svolgere una corretta

analisi dinamica della struttura: si corre il rischio di costruire un

inutile oggetto che impedisce di fatto, con i suoi micidiali

sussulti, il suono a

doppio.

|

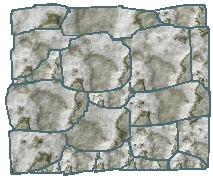

fig. 8 |

fig. 9 |

fig. 10 |

fig. 11 |

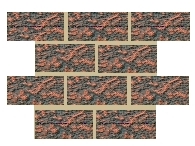

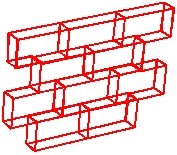

| Aspetto dei muri di tamponamento e loro schema tridimensionale della disposizione dei nodi: di pietra naturale (figg. 8 e 9) e di laterizio (figg. 10 e 11). |